カテゴリー: 研究報告会

第77回変身力研究会講演会報告

第71回変身力研究会・講演会報告/「秋田再生のカギは女性が持っている!」 ~なぜ女性が元気な地方は栄えているのか~

6月24日に協働大町ビルで元日経ウーマン編集長 麓 幸子 様を講師にお迎えして、「秋田再生のカギは女性が持っている」をテーマに第71回変身力研究会・講演会を開催しました。

以下はその講演要旨です

1.はじめに

大館市から特急に乗って来ました麓です。今日のテーマは女性活躍ですが、「女性が元気な地方は栄える」これは当たり前です。男だけが威張っていて、女性が虐げられている社会には未来はないです。

秋田県の人口は956,093人でそのうち女性は約50万6千人と男性より約5万6千人も多いです。女性が力を発揮しなければ秋田に未来はありません。

そういう状況下でのコロナ禍です。コロナ禍では何が問題なのかと云えば、意思を決定する場に女性の姿が見えないということです。国連はコロナ禍でのDV(ドメスティックバイオレンス)をもう一つのパンデイミックであると言い、この経済不況化の一番の被害者は女性であるとも言ってもおります。

またコロナ禍はコロナ戦争とも云われております。今までの戦争は男性が最前線で戦ってきましたが、医療や福祉従事者は女性が多く、今回のコロナ禍では女性が最前線で戦っている訳です。

しかし、医療や福祉の現場での決定権を握っているのは、男性が多いのではないでしょうか。コロナ禍でも最前線で戦っている女性の声が届かない体制になっております。

女性の活躍を測る際に私は一つの物差しをもっております。それは意思決定層に女性がどれだけ入っており、多様化しているかということです。

多様性がなぜ必要かというと、そのほうがリスクをキャッチする力が高まるからです。

新型コロナのような様々なリスクが今後起こることが想定されますが、意思決定層の同質性が高いと、同じ価値観や行動様式となり、情報をキャッチするアンテナの方向も同じということになりがちです。そうなるとリスクや変化を見逃してしまいます。

コロナ禍においては地方が見直されております。

これから予想されるウィズコロナの世界では都市化(密な社会)から開疎化(開放された社会=地方)に価値が移るだろうと慶応義塾大学の安宅和人教授が指摘しています。

人口密度を調べてみました。大館市は1㎢当たり76人ですが、私が昨年まで住んでいた武蔵野市は1万3千人でした。

コロナの感染リスクの少ないクリーンな地方は、新たな価値を持ちました。

今、コロナ禍で東京一極集中から地方分散への機運が高まっている中で、秋田県の魅力を高めるためには、物理的に開疎であることだけでなく、精神的にも開かれていることが必要だと思います。その人らしさを認めること、多様性を受容していることが必要です。もちろん、人権を尊重しているということは大前提となります。

しかし、東京から秋田に移住して来た方々はかなりの葛藤を抱えております。

例えば「女性は出しゃばるなよ」と言われた女性、「結婚していないのはおかしい」と言われた独身男性もいます。その人らしさを認めない古い価値観が横行しており、無言の抑圧があるのです。そういう生き苦しい空気を嫌ってって若者が都会に出て行くということもあると思います。人口減少という大きな課題を持つ地方の改める点だと思います。

2.自己紹介

自己紹介しますと、東京のメディアで30年以上働いていました。日経ウーマンの編集長や日経BP社の執行役員などを務めましたが、昨年、退社して故郷の大館市に帰郷、4月に共生社会構築を目指し、市長選に出馬して落選しました。敗北はしましたが、出馬に後悔はしていません。「女性が出てくれてよかった」と多くの方から励ましを受けました。

現在は大館を拠点に活動しております。地元で、デイサービスや訪問看護ステーションを運営している株式会社なが岡と、家業である火薬・実砲販売業の株式会社でんろくの取締役、共生社会を目指す一般社団法人敬友の理事長、東京に本社があります東証2部上場の物流関連企業ユーピーアール株式会社の取締役や母校筑波大学の非常勤講師も務めております。

また、今年度より、地域で男女共同参画を推進する「あきたF.F.推進員」にも就任しました。日経新聞が発行する地方創生・地域経営をテーマとする「日経グローカル」の直言コーナーの執筆者になりました。私の活動の拠点は大館市比内町扇田の長岡城跡で、そこを「比内ヒルズ」と名付け、昨年は「カフェふもと」を開設しましたが、8月から障がいのある方の就労を支援する「ふもとの家」をオープンする予定です。

3.日本は女性活躍の後進国

世界経済フォーラムが今年発表した2019年度の経済、政治、教育、健康の男女格差を分析したジェンダーギャップ指数で、日本は世界第3位の経済大国にも拘わらず153国中121位にランクされる等女性の活躍では後進国です。

120位がアラブ首長国連邦で122位がクウェートですから後進国振りは際立っています。

教育、健康ではそれ程ではないのですが、経済、政治面が遅れております。

女性の就業率が44%余と平均並みですが、就業者に占める管理職の割合が15%弱と極端に低いからです。

それでは秋田県はどうでしょうか。秋田県は女性の割合が53%と男性よりは5万6千人多いのですが、秋田県における女性管理職の割合は、県職員7.5%、民間企業5.9%と非常に低い割合になっております。

大館市議会を傍聴する機会がありましたが、議場の議員26名中女性は2名、市役所幹部は全員男性という残念な風景でした。

政府は2020年までに女性管理職の割合を30%までに高めるとの目標を掲げておりましたが、達成には程遠くなっています。進捗していない要因としてはWLB(ワーク・ライフ・バランス)を無視したビジネス慣行、女性の差別的雇用制度、家庭における性別役割分業が均衡を保ち、WLBを妨げる社会経済制度になっていることが大きいです。

女性が活躍出来ない構造は、専業主婦の存在を基準とした男性中心型の労動慣行、女性人材を育成できない男性管理職の問題、少数派であるゆえの女性の葛藤などが挙げられます

男性には当たり前のようにお手本であるロールモデルが存在していますが、女性はそうではありません。そうなると、将来自分がどのようなキャリアを築

けるのはわかりません。このような将来を見通せないことを、専門用語で「キャリアミスト」と云います。

女性に申し上げたいのは、あなたが不安になるのはあなたのせいではないということです。不安になる社会構造があるのです。その構造を打ち破り、新たな社会モデルを作り出すときなのです。私達は変化を待っているのではなく、変化に振り回されるのでもなく、変化を作り出す「チェンジメーカー」にならなければならないと思っております。

4.今の時代

・現代は変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の頭文字を取ってVUCAの時代、予測不能な時代とも云われています。DX(デジタルトランスフォーメーション・進化したデジタル技術でより良い生活へと変革する)もますます推し進められるでしょう。コロナ禍でテレワークや大学のオンライン授業、オンライン診療等が進捗しております。DXで働き方改革が進み女性が働き易い環境が整備されることは、良いことだと思います。大都市に住まなくても地方で働き、勉学出来る状況になりつつあります。

そういう意味では東京が有利で地方が不利との構図も変わりつつあります。

・人口減少ですが秋田県の人口は昭和31年の135万人をピークに減少に転じ直近は95万人と最大値と比較すると40万人減少(-29.6%)しております。

高齢化率も33.8%と全国トップです。ちなみに大館市は38%です。人口減少時代には性差や年齢に関係無く、女性や高齢者の活躍が求められています。

・開疎化で東京一極集中が是正され、地方分散の機運が高まります。一例として桐生市の織物業者が布マスクの生産に乗り出した事例をお話します。

女性の発案で織物の伝統技術を活用してデザイン性の高い布マスクを生産し地元の経済を回すとともに,競争の激しい東京を飛び越えて需要が見込める先進国等グローバルに販売を始めたのです。

マーケティングで重要なことは、高度な消費者マインドを持つ女性の視点です。何を造って何を売るかを考えるマーケティングの領域には、世界の購買決定権の64%握っていると云われる女性を入れるべきなのです。地方経済のためにも女性の力を生かすことがとても重要であるといえるのではないでしょうか。

5.女性活躍は成長戦略の柱

纏めとしてなぜ政府が「女性の活躍」を成長戦略の重要な柱にしたかをお話します。

企業の成長に必要なことはイノベーション(革新的な製品・製法で新たな価値を生む)とエンゲージメント(継続的に組織に貢献する意欲)です。

イノベーションを生み出すためには女性の視点が必要です。

女性のみならず多様な人材の能力を最大限に生かす「ダイバーシティ経営」を目指すべきです。

イノベーションと云えばノーベル賞級の技術革新を連想しますが、改善の延長でもあります。

イノベーションは既存の知識と知恵とそれと真反対にある知識と知恵がミックスされて生み出されると云われております。

イノベーションは意思決定層が50歳以上の日本人男性が多くを占めているモノカルチャーの職場からは生み出され難いと云われており、女性や障害のある方等多様な人材がいる職場では生み出され易いと云われております。

日本では女性の力は「眠れる資源」と政府の資料では表現しております。

そこで封印されている女性の能力を最大化するためには、全ての人が役割を持ち、その能力を発揮できる環境を整えることが重要です。

最大の人口減少県でかつ女性の管理職割合が6%前後に低迷している秋田県の喫緊の課題でもあります。

次にそのポストに最もふさわしい人が付ければ、パフォーマンスが上がるということです。

コロナ禍で成果を上げた台湾のIT担当大臣オードリー・タンは男性から女性に転換した38歳の若手政治家ですが、流通するマスクの過不足をITで管理しマスク不足を防ぐという画期的な施策を展開し、一躍世界的に有名になりました。

一方日本のIT担当大臣がITをコロナ対策に活用して成果を上げたとの報道は目にしておりません。

リーダーにふさわしい人は男性にも女性にもいますが、ほぼ男性が占めております。

それは公正な競争が行われず、女性が排除される仕組みになっているからです。

男性、女性、双方の中からそのポストにふさわしい人を選べば、台湾のIT担当組織のようにパフォーマンスは上がります。

また、組織メンバーのエンゲージメントも上がります。エンゲージメントは継続的に組織に貢献する意欲のことです。

ふさわしくない人がトップに就けば、パフォーマンスが落ちるしエンゲージメントが下がってしまいます。

組織のトップが一番注意すべき点です。私は女性をどんどんトップにすべきだと云っているのでは無く、公正な競争をして一番ふさわしい人がトップになるべきだと云っている訳です。

ダイバーシティマネジメントのメリットは、リスク管理能力や変化に対する適応能力が向上することです。

モノカルチャーのマネジメントでは、様々なリスクを見つけることは出来ません。

そこに色々なスペックを持つ人達を入れることによってリスク管理能力が向上する訳です。

イノベーションにはプロダクトイノベーションとプロセスイノベーションがあります。

プロダクトイノベーションとは、市場に適合した商品やサービスを開発することですが、その過程に購買決定権の64%を握る女性が参加すれば開発が容易になるわけです。

プロセスイノベーションとは、例えば、気付かなかった課題を可視化することでプロセスが改良されることです。

一例を申し上げれば、生産現場でも女性が活躍するようになったメーカーの工場で、男性よりも背の低い女性たちのために工具置場の高さを90センチほどに下げて工具を取りやすくしたそうです。

そうしたら、女性だけでなく男性も高齢の工員も工具が取りやすくなり、全体の効率が上がったそうです。これがプロセスイノベーションなのです。

6.地方を変えた女性達

私の著書に「地方を変える女性たち」がありますが、そこに登場する3人の女性を紹介します。

高知県の西村直子さんは調理師の資格を取って、世界中を渡り歩き料理の修行をして帰郷し、高知市にジビエ料理のレストランを開設しました。

長く滞在したニュージーランドでは鹿肉を料理する機会が多かったのですが高知に帰ったら鹿が害獣として扱われていることを知り、鹿肉レストランを開設しました。

高知の鹿肉は臭みもなくあっさりしているので好評です。害獣として殺処分せずに資源として活用することで、地域の活性化に貢献しています。

秋田でも熊肉の活用法を考えたら如何でしょうか。

次は広島県尾道市の豊田雅子さんです。大好きなヨーロッパの風景と似ている故郷・尾道に空家が増えていること知り、尾道らしい古い家や景観を守りたいとの一心で帰郷しました。

眺めの良い空家を購入して2年近い期間を掛けてリフォームしましたが、その模様をブログで発信したところ尾道に移住したいとの仲間が増え、その方々と「空き家再生プロジェクト」を立ち上げて精力的

に活動しています。空き家は負の遺産ではなく、地域資源ですと語っていました。

3人目は藤里町の社会福祉協議会会長を務めている菊池まゆみさんです。

引きこもりの人を就労者に変えた方です。菊池さんたちが全戸調査したところ引きこもり状態だった人が約110人いたそうです。

彼らはいろいろ場面で挫折をしていて仕事が出来なかったり、長続きしなかったりした。そのことで引きこもってしまった。

そのような方々に外に出ようと声掛けしましたが、何処に行けばいいのかとの声が返ってきました。

その声にはっとしたそうです。彼等は仕事を求めていたのです。

そこで町等の支援で「こみっと」というレストランを主体とした複合施設を開設し、彼等に働いてもらうことにしました。

4千人の町で110人位の人たちを就労者に変えた訳です。

その仕組みと菊池さんの情熱と志は素晴らしいと思います。

地方変えた女性達を取材し、印象に残っているのは、「地域の課題は宝」という言葉です。

課題解決を行政に任せるのではなく、皆で知恵を出し合って解決して行く、その行動が地域の絆を創ることであり、それが地域の宝だと言っていました。

その視点は地域づくりでとても重要だと思います。

7.日本はエンゲージメントが世界最下位層である

私は先ほどエンゲージメントとは継続的に組織に貢献する意志と話しましたが、17年5月にギャラップ社が発表したエンゲージメントに関する国際調査では、日本は熱意に溢れる社員は6%程度しかなく、139ヵ国中132位と最下位クラスでした。

この発表を聞いて大企業の幹部は、うちの会社は大丈夫かと青ざめたそうですが、ギャラップ社の会長は、21世紀以降社会人になった「ミレニアル世代」に、今まで効率的であった「コマンド&コントロール」(指令と管理)というマネジメント手法は効果が無くなったからだと分析しております。

「お前これをやれよ、文句言わずにやれよ」という古い手法が効かなくなったのです。

今までは同質性の高いモノカルチャーな組織だったので効果があったのですが、現在は、組織の構成員が多様化しております。専業主婦が当たり前だった時代から共働きが多くなり、育児や介護等の家事を夫婦で分かち合いながら生活する時代になったからです。

このように組織が変わって来ているのに、日本では未だ「コマンド&コントロール」で経営している企業が多い。それが社員の意欲を削いでいるのです。

育児や介護等で、男女を問わず時間等に制限が生じがちな社員が多くなっています。

この時代には、オレに付いてこい的なリーダーでは無く、高いコミュニケーション力でメンバーの意欲を高めるリーダーが必要になっているのです。

従来の管理型、支配型、恐怖と報酬の交換型のマネジメントから共感型、支援型、変革型のマネジメントに変えていかなければなりません。

近年、東京の企業では、1on1型ミーテイングが注目されています。部下と上司が1対1で話し合うことですが、このミーテイングで重要なのは上司が部下の話を傾聴することです。

1on1型ミーテイングで自慢話をするような上司もいるようですが、それは間違いです。

傾聴して対話することです。

コミュニケーションで相手の意欲を引き出すことです。

そういう意味ではコミュニケーション能力の高い女性のほうがリーダーに向いているかもしれません。

私の尊敬する方に山形県在住の関根近子さんという方がいます。

山形県で資生堂に美容部員として入社し、執行役員常務にまで昇進された関根さんから聞いたお話しを紹介します。

関根さんは、20代のころ、化粧品が売れなくてなくて仕事を辞めようかと思って先輩に相談したそうです。

そうしたら上司は「私達の仕事は化粧品を売ることではなく、化粧品を通して女性の幸せと美しさに一生貢献することですよ」と励まされたそうです。

先輩が資生堂のミッションを自分の言葉で話してくれたことで、視界がパット開けた思いがしたそうです。

そうして化粧品を売ることが自分の一生をかけるに値する仕事だと思ったそうです。

その後は育児、介護もこなしながら役員にまで昇進しました。

皆様も関根さんが若い時に出会ったリーダーのように、コミュニケーションで部下のエンゲージメントを高めるリーダーになって下さい。

服従したら報酬を与えるという交換型では無く相手の価値観を変革する変革型のリーダーになって下さい。

特に女性の皆様には、女性のロールモデルとしてイノベーションを起こし、エンゲージメントを高めるリーダーとして、新しい社会モデルを創る変革者として、人生100年時代を切り開くフロントランナーとしての役割を期待しております。

私を含めて人口減少の激しい秋田県に生きるものとして、イノベーションを起こすような社会であって欲しいですし、

皆が意欲的に生きられるような社会であって欲しいです。

地方に移住してもらうための成功ポイントとしては、ここはなんにも無い処です…では駄目で、自分達が住んでいる地域に誇りを持って欲しいですし、

また誇りを持てるような地域にしていかなければなりません。

女は出しゃばるなとか若者は口出すなではなく、個々人が尊重され多様性が受容される地域にならなければなりません。

そういう地域にするためにお互い頑張りましょう。

(文責:秋田人変身力会議事務局長 永井 健)

第70回変身力研究会/新春講演会報告/世界経済と我が国経済の動向

2月12日に秋田ビューホテルで日本銀行秋田支店長の 村國 聡 様を講師にお迎えして、「世界経済と我が国経済の動向」をテーマに第70回変身力研究会・新春講演会を開催しました。以下はその講演要旨です

- はじめに

今日はお集まり頂きまして有難うございます。先ほど会長から新型コロナウィルスの影響の話もとのリクエストを頂きましたが、新型コロナウィルスの影響については、未だハードデータが集まっていませんので、私どもの方に個別に入ってきている情報について、ご紹介出来ればと思っております。

本日は、最初に世界経済の状況について、中国経済の状況も含めてお話ししたうえで、日本経済の状況や先行きのリスクについてお話し致します。

Ⅱ. 世界経済の概況

世界経済は、2018年から米中貿易摩擦やブレグジット等を巡る不確実性が高まっていましたが、ここにきて米中通商交渉が進展し、部分合意に至る中で、製造業PMIに改善の兆しが出てきているほか、輸出受注PMIも改善しています。今後、新型コロナウィルスの影響が長引かなければ、世界貿易量も少しずつ改善の方向に向かっていくと考えられます。

世界経済の成長率は、IMFによる2019年の実績見通しは2.9%です。確かに世界経済の先行きを巡る不確実性から2018年の3.5%を超える成長から減速しているのは事実ですが、過去のリーマンショック時との比較でみれば、それほどひどい状況ではありません。また、新型コロナウィルスの影響を織り込んでいない本年1月時点の見通しではありますが、2020年の見通しについては3.3%の回復に向かうと予測しています。

米中間の貿易摩擦を振り返ると、直近のピークでは20%程度の平均関税を互いに掛けていました。米国は第4弾として、12月にスマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機等の関税を引き上げるとしていましたが、中国と部分合意に至り、発動を見送っています。今回の合意により平均関税率は10%台後半まで低下する見通しで、一旦休戦状態といえるかと思います。

今回の合意の背景ですが、中国側から高い報復関税を賦課された状況が長引けば、トランプ大統領の支持者が多い州の農家や、同じく支持者が多いラストベルトと呼ばれる州にある中西部の製造業の雇用者により大きな負担を強いることになるといった見方があり、こうした点を考慮して合意を急いだと考えられます。

次に、金融政策ですが、先進国の金融政策は、昨年、米国を中心に緩和方向に動いており、世界経済を下支えしてきたと言われています。その後、米中通商交渉の部分合意やブレクジットの決定により、一旦世界経済を巡る不確実性は後退しているほか、先進国のインフレ率をみても、低位で安定しています。こうした中、昨年12月時点のサーベイでは見通し期間中の利下げは想定されておらず、先進国の金融緩和は一旦打ち止めが予想されています。本年2月11・12日に行われたFRB・パウエル議長の議会証言でも、「新型コロナウィルスの影響について、その規模や範囲について述べるのは時期尚早であり、今後の動向をより注視する」として、現段階では、一段の利下げ観測は出ておりません。

一方、新興国は長らく景気が好調な中、高いインフレ率に悩まされ、金利を引き上げてきましたが、足もとは世界経済減速の影響もあってインフレ率は落ち着いています。従って、相対的に利下げ余地があるとみられています。実際、新型コロナウィルスの影響が拡がった2月に入り、タイやインドネシアでは利下げを行っています。

このような状況ですが、個別セクターをみますと、IT関連財では、アナリストによるEBITDA(金利・税金・償却前利益)の収益見通しはかなり強気で、回復を予想する見方が拡がっている状況です。この他、自動車や資本財についても、緩やかながらも回復に向かうとの見方となっています。

さらに、世界経済について、昨年来、確かに製造業は減速の動きが拡がった訳ですが、他方で、各国のサービス業PMIは好調を維持しているほか、小売・サービスやGAFAに代表されるITサービスの収益(EBITDA)も改善の見通しとなっているなど、非製造業の業況は確りとしており、製造業と非製造業との間でデカップリングの状態が続いています。

こうした背景には、先ほど申し上げた先進国による金融緩和に下支えされる形で、消費者コンフィデンス(消費者信頼感指数)がここ10年でもっとも高い水準で維持されていることがあります。因みに、IMFでは、2019年の各国の金融緩和が行われなければ、2019年と2020年の世界経済の成長率をそれぞれ0.5%ポイント押し下げたであろうと推計しています。

次に新型コロナウィルスの影響についてSARSとの比較でお話し致します。2003年に流行したSARSは、感染者が8,096人、死亡者が774名で致死率は9.6%と高かったこともあり、各国で警戒の動きが拡がりました。これに対し、今回の新型コロナウィルスの感染者は1月29日時点で6千人余ですが、SARSと比べて急激に感染者が増えているのが特徴です。他方、致死率をみると2%程度とSARSより低くなっています。こうした中、新型コロナウィルスへの現時点の中国政府の対応ですが、団体旅行の停止、春節後の操業開始の延期を打ち出している中で、政府系金融機関による低利融資や税制面の優遇措置等の様々な景気刺激の対策を打ち出しています。今後10日程度、あるいは2月中に、中国国内での感染者数の増加あるいは面的な拡がりが収束し、操業再開・正常化の方向に向かうかどうかが、注目ポイントと考えています。

Ⅲ. 中国経済

中国経済の2020年の成長率は、IMFの直近1月時点の見通しでは6.0%ですが、今回の新型コロナウィルスの影響により、少なくとも第1四半期(1~3月)は、年率で3%程度まで落ち込むのではないかとの見方もあります。今後の影響次第ですが、2020年の成長率は5%台に低下するのではないかとの見方が多いようです。

中国の経済成長率は年々スローダウンしておりますが、それでも2019年の小売売上高は前年比7~8%の伸びを確保しています。スマートフォンをみると、ファーウェイなど中国のスマホメーカーは5G対応のスマートフォンを販売しており、これらの販売が好調のようです。

他方、懸念される点は、自動車販売が低調なことです。政府による減税等の施策もあって、2015~2017年にかけて販売台数の伸びが続きましたが、2018~2019年には販売台数が減少に転じ、2年連続で前年割れとなっています。年初には、今後回復に向かうと予想されていましたが、2020年入り後も、新型コロナウィルスの影響により、販売台数の落ち込みが続いています。中国の自動車販売が回復するかどうかは、トヨタなどの自動車メーカーのみならず、自動車関連財を生産するメーカーにとっても影響が大きく、今後の大きな注目点の一つです。

Ⅳ. 日本経済

日本経済について、昨年、米中貿易摩擦等の影響により先行きの不確実性が高まり、大きなダメージを受けている印象があるかもしれません。確かに日銀短観における景況感をみると、製造業では悪い超に転じていますが、実際の輸出をみると減少には転じているものの、過去のリーマンショック時と比較すると、その落ち込みの程度はずっと小さいものに止まっています。自動車関連財については、中国における自動車販売の低迷により、輸出・生産とも落ち込みがみられていますが、先ほども話したとおり、IT関連財などでは海外の需給環境は改善の動きがみられています。

ITセクターでは、ITサイクルが改善局面に入ってきていると言われており、実際、半導体企業の在庫が適正化に向かいつつある中で、電子部品・デバイスの出荷・在庫バランスは足もと改善の動きがみられています。こうした中、アナリストによる大手半導体企業の2020年の売上予想(昨年12月時点)は、同9月時点の予想より上方修正され、前年比で2ケタのプラスに転じる予想です。実際、本年は中国を中心に5Gの基地局投資やスマートフォンの需要が増加に転じるとみられており、こうした流れを受け、DRAMやNANDなどの半導体市況も下げ止まりから回復に向かう動きがみられています。

また、わが国の企業収益をみると、確かに昨年は減益となっていますが、売上高経常利益率の水準をみると、2019年度においてもなおリーマンショック前の水準を上回っています。ここ数年の景気回復による収益の改善により企業の内部留保には余裕があり、こうしたこともあって設備投資は確りと増加しています。

設備投資の内訳をみると、世界経済減速の影響により、生産能力の増強などの機械投資の伸びは一服していますが、研究開発投資やソフトウェア投資などはしっかりと増加しています。

研究開発については、自動車に関してはCASEと呼ばれるコネクテッド、自動運転、シェアサービス、電動化を進めるために大きな投資を続けておりますし、ソフトウェアに関してもSociety5.0とも言われますけども、AI、IOT、クラウドなど新たなIT技術の活用により、生産性向上や新規ビジネスの創出に取り組む動きが続いています。

また、非製造業についても、省力化投資のほか、都市再開発など建設投資が増加しています。建設投資については、オリンピック後に大きく落ち込むのではないかとの質問をよく受けますが、東京では山手線の新駅・高輪ゲートウェイ駅周辺や東京駅・日本橋エリアなど再開発案件が目白押しですし、大阪においても、うめきた2期と呼ばれる梅田駅周辺の大型開発が続いており、あまり心配する必要はないのではないかとみています。

この他、政府による公共投資も、先行指標である公共工事請負金額や受注高は増加に転じています。こうした中、昨年末には政府により追加の経済対策も打ち出されており、公共投資は、当面の間、日本経済の成長を下支えするとみています。

秋田県経済をみても、建設業者の景況感は良好です。県内では、風力発電設備の工事のほか、公共関連では、雄物川の河川復旧工事、日本海沿岸東北自動車道、成瀬ダム、鳥海ダム建設の工事が進んでおり、工事量は高水準で推移しています。

内需のもう一つの柱である個人消費は、消費税増税前までは改善の動きが

続いてきました。皆さんに消費は増えていますかと聞けば、横這いですとの

答えが多いのですが、ここ数年、ペースは緩やかですが、消費は確りと増えています。

消費税率引上げの影響については、引上げ後の反動減は前回より小さいとみています。その要因としては家計の増税負担が小さいことです。2014年の増税時には5%から8%に上げることで、家計には約8兆円の負担増になりました。これに対し、今回は消費税率の引上げ幅が2%で約6兆円の負担増に止まる中で、キャッシュレス決済によるポイント還元や幼児保育料の無償化等の政府による施策により、実質的な負担増は前回引上げ時の4分の1の約2兆円程度に止まるとみています。

この点、コンビニはキャッシュレス決済を行えば、その場で2%分が値引きされることもあり、ほとんど影響は出ていません。スーパーも日用品で直前に駆け込みがありましたが、売上は昨年末にかけて前年を上回るところまで戻ってきており、全体として非耐久財はあまり心配ないと思っています。また、耐久財も、家電では、増税前にみられた冷蔵庫や洗濯機といった高単価商品の駆け込みの反動減について、徐々に販売が持ち直してきており、全体として反動減の影響は月を追うごとに和らいできています。

ただし、自動車は、直前に目立った駆け込み需要がみられなかったにも拘わらず、増税後に販売が大きく落ち込んでおります。この要因としては、台風19号に伴い一部メーカーの生産に影響が及び、納期が遅れていることや、部品の不具合・リコールから一部メーカーの新型車の発売時期が3カ月程度、先送りになったといったことがあります。足もと台風の影響は一服し、2月からは新型車の販売も再開されることから、今後、どこまで回復するか見極めたいと思っています。

この個人消費を支える雇用環境をみると、確かに製造業や関連の派遣の求人は減少していますが、依然として有効求人倍率は高値圏にあるほか、失業率も2%台と全体としては人手不足の状況が続いています。このように雇用環境が大きく改善しているにも拘わらず、消費の伸びが緩やかに止まる背景には、賃金の伸びが低いことがあります。賃金の伸びをみると、企業収益が高水準にある下で、最低賃金も高めの上昇が続いていることから、パートの時給は前年比2%に近い比較的高めの伸びとなっていますが、正社員の名目賃金の伸びは前年比1%程度に止まります。特に昨年は、世界経済減速の影響により減益となった製造業が多い中、賞与の改善が進まなかったこともあって、賃金の伸びは鈍化しています。

もう一つ心配なのは、インバウンド消費の動向。ご承知のとおり日韓関係の悪化から韓国人観光客は落ちこみましたが、インバウンド客の約3割を占め、来日時の一人当たりの消費額の大きい中国人観光客の伸びが、韓国人観光客の落ち込みをカバーしていました。この点、今回の新型コロナウィルスの影響により、インバウンド消費は大きく落ち込むとみられ、実際に東京や大阪の百貨店売上は大幅な落ち込みとなっています。

ただし、秋田県は、旅行客に占めるインバンドのウエイトが元々低いほか、国別にみても台湾からの観光客が多く、中国人観光客のウエイトはそれほど高くはないので、インバウンド消費の落ち込みの影響は、他の地域との比較では相対的に小さいと考えております。

最後に金融政策についてお話しします。金融政策は、CPI(消費者物価指数)・前年比2%の「物価安定の目標」を目指し、金融緩和を行っていますが、物価上昇率は足もとにおいても0%台後半で推移しており、目標の達成にはまだ時間がかかる状況です。

こうした背景には、一つはフィリップス曲線の傾きが緩やかとなり、需給ギャップがプラスにいっても、なかなか物価が上がり難くなっていることがあります。この背景として、わが国の潜在成長率が低下していることが指摘できます。すなわち、日銀スタッフの推計によると、80年代後半のバブル経済の頃、日本の潜在成長率は4%程度あったのに対し、足もとは0%台後半にまで低下しています。潜在成長率低下の要因の一つは、少子高齢化により労働投入量が減っていることですが、定年後の再雇用や子育て世代の女性が共働きをして労働に参画することで押し上げている面もあり、この下押しの影響は1990~2000年代と比較すると小さくなっています。また、前述のとおり、ソフトウェア・研究開発や省力化のための設備投資も増えていますので、資本投入量も一定程度、潜在成長率の押し上げに寄与しています。こうした中で、一番問題なのはTFP(全要素生産性)が一貫して低下していることです。この背景には、日本の企業の技術革新、イノベーションを生み出す力が低下していることがあると考えています。

足もと、例えば、ソニーではスマホに搭載されるトリプルカメラなど画像センサーの技術で業績が大きく改善していますが、自動車のCASEの関連でも、電動化や自動化の分野で世界の潮流を牽引するような技術革新、イノベーションをわが国の企業が生み出していけるかが、今後の日本経済の成長率を引き上げていくうえで重要と考えています。

なお、日銀では、昨年10月に「物価安定の目標」に向けたモメンタムの評価を実施し、その際に「海外経済の動向を中心に下振れリスクの方が大きい」と公表しました。その後、米中通商交渉の進展やブレクジットの帰趨が決まり、これらに係るリスクは一頃より後退しているように伺われますが、他方で新たに新型コロナウィルスの影響が拡がってきており、下振れリスクが引き続き大きい状況に変わりはありません。

Ⅴ. 先行きのリスク

先行きのリスクとしては、第一に先進国における世界的なディスインフレの進行が挙げられます。米国では、GAFAに代表されるような企業が新たなビジネス、イノベーションを生み出していることもあって、日本やユーロ圏に比べると先行きの予想インフレ率は高めですが、それでもここ10年の間にディスインフレの傾向は続いています。また、ユーロ圏では、先行きの見通しは1%台前半に止まっており、ユーロ圏でも物価目標の達成は容易ではありません。こうした中で、ECB(欧州中央銀行)のラガルド総裁は、1月24日の政策理事会の後に、2020年末まで金融政策の戦略的レビューを実施することを公表しており、今後、金融政策の枠組みが変わり得るのか、注目されています。

第二に、世界的な企業債務の積み上がりが指摘できます。米国企業の社債残高は年々増加してきており、相対的に格付の低いトリプルB格の社債発行が増加しています。また、世界各国では、2018年の企業収益(EBIDA)に対する有利子負債残高の比率がリーマンショック前の2007年の時以上に高く、レバレッジが拡大しています。このことは、新型コロナウィルスの影響が拡大するといった金融・経済に対する負のショックに対する企業や市場の耐性が徐々に低下してきていることを意味します。

第三に、製造業の景況感回復の遅れによる影響です。過去に製造業の景況感が後退した局面をみると、比較的短期間に回復した場合には、その影響は非製造業に及ばずに景気が回復に向かっています。他方、長期間に亘って製造業セクターの後退が続くと、雇用所得環境の悪化などを通じて、消費者コンフィデンスにもマイナスの影響が及び、非製造業セクターも悪化に転ずるという分析結果となっています。世界経済の減速は、既に1年以上に亘って続いていますが、仮に今後、新型コロナウィルスの影響が大きくなり、世界経済が一段と減速するようなことになると、日本の景気も後退局面入りする恐れがあります。従って、今後数ヵ月で中国経済が回復するかどうかが当面の世界経済の大きなポイントだと思っております。

私からの説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。

(文責:秋田人変身力会議 事務局長 永井 健)

第69回変身力研究会報告/「コロッケ王子が仲間と描く男鹿のリノベーション」~楽しく人が集まる場所に~

11月22日に協働大町ビルで福島智哉氏(㈲福島肉店専務取締役)を講師にお迎えして「コロッケ王子が仲間と描く男鹿のリノベーション」をテーマに第69回変身力研究会を開催しました。以下は講演の要旨です。

自己紹介 仲間紹介

私は昭和58年に男鹿市船川で生まれて、高校までは船川で育ちました。大学は東京に行きましたが、高校、大学と山岳部に所属し日本の山だけではなく、海外の山にも登りました.

大卒後、大手外食企業勤務等を経て、平成21年に帰郷し当社に入社しました。家業である福島肉店は大正7年に曾祖父が東京品川で創業しましたが、昭和14年に曾祖母が船川の出身だったことから当地に移転しました。

会社は両親、私と妻及びスタッフ10人で運営しております。看板商品は創業時からのコロッケですが、ローストビーフやカツサンドも人気がありますし、肉単体も福島の肉として、古くからのお得意様にお買い上げ頂いております。

加えてオードブルやお弁当も作っており、それらには肉に加えて鯛等の男鹿産の魚介類を入れることもあります。

また、カレーやハンバーグも半製品として県内の飲食店に販売しております。

オガニック地域構想を一緒にやっている仲間は、船川で「縫人」という船川シャツ等のオリジナルな衣料品を製造販売しているリーダー格の船木一人さんと五里合で「コーヒー工房 珈音」を経営している佐藤毅さんです。

3人の共通点は、一度県外に出て経験を積んで帰って来たことです。船木さん、佐藤さんは今の事業を1人で立ち上げた起業家ですが、私は後継者として家業を継いでおります。3人とも精神年齢が低いとか、気持ちが先に動いてしまうとか、周囲の皆様からご心配を頂いております。

オガニック地域構想

オガニックとは、男鹿に行こうという人が増えたら良いなということと、化学肥料や農薬、添加物を使用しないオーガニックな食料品や素材が増える地域にしたいということを掛け合わせた造語ですが、そういう意味を込めたオガニックをコンセプトに第1回「ひのめ市」を平成27年に開催しました。

オガニックの先はワクワクする男鹿と私達は定義しております。100年後の未来の子供達に何を残したいのか、そのためには僕らはどう生きたら良いのかを考えながら行動しております。

そのためにオガニック・ひのめ市で大事にしていることは、人と人との?がり、それも有機的で元から商店会にあった、持ちつ持たれつの関係や外で遊ぶ子供達を大人達が見守るような姿、そういうコミュニティを復活したいとの想いです。

今、男鹿で起こっていること

(1)ひのめ市

ひのめ市の会場は、当店の南側にある三角公園で、ここは昔から地元のお祭りやイベント会場として使用されたきたところです。集客が見込める大きな場所よりは、空き店舗が活用出来るこの場所でやろうと決めました。

物理的にも今ここにあるコミュニティを充実させることを目的に、ひのめ市を始めたH27年からずっとここで開催しております。

ひのめ市を始めた時は2~3百人程度の集客を見込んでいましたが、なんと1千人の来場者がありました。そのためパニック状態となり当店のコロッケを1個買うために20~30分待ちとなってしまいました。

2回目のH28年のひのめ市は3千人の来場者があり、コロッケを買うための待ち時間が40~50分となる等、高い人気を実感しました。

ひのめ市をやっているうちに、地元の郵便局や市役所の職員が目を輝かせて手伝ってくれるようになりました。その時に、人は楽しいと感じた時に動いてくれるのだなと思いました。

菅原市長も時々お見えになり励ましてくれますが、私達は市が進めた「道の駅オガーレ」のアンチテーゼとしてひめの市を始めたので、複雑な気持ちにもなります。

道の駅は将来の子供達にとっては、リスクのある箱物になる可能性がありますが、私達は見えない価値である地域住民の信頼関係に基づくコミュニティを残したいと考えていたので、道の駅には違和感があったからです。

ひのめ市に予想の5倍強の来場者があったので、アンケートしたところ自由記述欄に「オーガニックを世に出してもよいのですねとか、お話ししても良いのですね」との記載がありましたので、ひのめ市のコンセプトであるオーガニックへの関心の高さを感じ、私達のコンセプトが間違っていなかったことを確信しました。

(2)ひのめ商店

ひのめ市への入場者が爆発的に増えてきたので、マーケット的要素だけで終わったら、自分達の想いが伝わらないのではないかと考えて、毎月1回、ミニひのめ市と称して、当店の隣の元米屋であった空き店舗を活用してH28年からひのめ商店を開店することにしました。

毎月1回開店している「ひのめ商店」は11時開店ですが、オープン前から20人程のお客様が並ぶ等盛況で、餅つき等のイベントもやっております。店の2階は子供達の遊び場で絵本等を備えており、3階はライブ会場で知り合いの方に出演して頂いております。

出店者は希望者なら誰でもということではなく、オーガニックな食料品や素材を材料とした商品のみを扱うこととし、厳しく審査をしてパスした商品のみを販売しております。

(3) オガニック農業推進協議会

ひのめ市を3年程やって来た時点で、世の中のオーガニックへの対応に変化が生じているかを検証してみると、有機農家が増えているとか、有機栽培を行うための自家菜園が増えているとかそういう変化が感じられないので、自分達で一歩踏み込むことにして「オガニック農業推進協議会」を昨年、設立しました。

会の事業は①有機農家の栽培面積を増やすこと②有機農業を始める農家を支援することを目標に掲げてスタートしました。

慣行栽培(従来型農業)に取組んでいる農家にも、挑戦してみませんかと声掛けしております。例えばそば農家、滝の頭の水を使用したクレソン農家です。

また、子供達と一緒に収穫体験をしたり、オーガニック農産品の販路開拓のために東京に視察に行ったり、堆肥づくりの世界的な権威である橋本力男先生の講演会等有機農業に関する勉強会を年に数回開催しております。

推進協議会の会員は20数名でそのうちオーガニック農業に取組んでいる方は5名と少ないですが、ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ等の根菜類を栽培しており、ひのめ商店で販売し化世沢食堂等でも使用しております。

(4) 化世沢食堂

男鹿市の多目的文化施設であるハートピア1階の喫茶店が閉鎖するとの情報を掴んだので、挑戦したい方が挑戦出来る場にしたいと考えて、協議会がオーガニックに関心のある方に声掛けしたところ、9グループから応募があったので、地名にちなんで化世沢食堂の名称で、今年の5月に9グループがそれぞれの得意料理を日替わり定食として提供する食堂としてオープンしました。

グループ代表のMAMANIの畠山さんの声掛けで、市外から出店している美味しいと評判の和食、カレー、フレンチ等が日替わりで食べられるということで、市外からも連日お客さんが来ており、船川・男鹿が最近元気になったと感じられる要因になっております。

今後の展望

昨年、シービジョンズの東海林さんが中心になって開催した「商店街プロジェクト」に触発されて、今月1日に合同会社船川家守社を設立して駅前の元保険会社の空きビルのリノベーションを進めており、来春2月のオープンを予定しております。

ビルは2階建で1階は飲食と販売コーナーとし、ご飯スタンド,コーヒースタンド、私達が薦めたい食料品を扱うグロサリーセレクトショップの出店を考えております。

ご飯スタンドは当店が経営し当店の人気商品の他に昔人気があったソースカツ丼、ローストビーフ丼、ステーキ丼、チャーシュウ丼等の丼物を揃えたいと考えております。コーヒースタンドは珈音が受け持ちます。

2階には子育て世代のために子供達の遊び場を計画しており、五城目町の「んなのいえ」をイメージし、運営のノウハウも教えて頂きたいと思っております。

子育て世代の若いお母さん達が、やりたいことをやってお小遣いも稼げる場を提供したいと考えております。

共感や関係性で築く社会

オガニックをやっている私達の考えは、地域活性化とか地域のためというよりは、自分達が楽しくなければそのような活動は出来ないということです。

地域のためというよりは、大事な人や家族のための活動で、自己肯定感が低ければ出来ないことではないかと、そういう気持ちを共有して活動しております。

欲でも良いから自分だったらどうしたいかという志、野望を共有しております。

もっと具体的にお話しすると、一度外に出て戻って来た人達の特徴として、社会参画が積極的だと感じます。同じように、幼少時に家に籠ってゲームをやっていた人よりは、海や山で遊んでいた人の方が社会への関わり方が積極的だと思います。

自分の強み、自分が持っている商材、サービスで誰かが喜んでくれる、その積み重ねが地域のためになるのではないかと考えております。

そういう意味では、ひのめ市への参加者が増えていることに手応えを感じており励みになっております。

事業が成功するか失敗するかが判断基準ではなく、やっていることに共感する仲間がいて、その仲間と一緒に過ごす時間に幸せを感じるという共感資本主義が注目されておりますが、ひめの市の成功は、正に共感資本主義ではないかと思っております。

商売をやりながらオガニックに関わっている人達の業績は、私を含めて伸長しております。人との縁の広がりで伸びていると思っております。

本日ご出席の皆様もどうぞひのめ商店や加世沢食堂にいらして下さい。

男鹿が船川が変わろうとしている姿を見て頂きたいと思います。そして私達のやっていることを一緒に楽しんで下さい。

(文責:秋田人変身力会議 事務局長 永井 健)

第68回変身力研究会報告/「ぼくらのまちのコンテンツづくり」~街の魅力を引き出し、エリアの価値を上げる~

9月26日に秋田市南通に立地する「亀の町ストア」で東海林論宣氏(㈱シービジョンズ代表取締役)を講師にお迎えして「ぼくらのまちのコンテンツづくり」をテーマに第68回変身力研究会を開催しました。以下は講演の要旨です。

- はじめに

私は1977年に美郷町で生まれ大曲高校を卒業して、東京経済大学に進学しました。在学中に始めた映像会社でのアルバイトをきっかけにグラフィックデザインに興味を持ったので、卒業後に飲食店を全国展開する外食大手の株式会社際コーポレーションに就職し、主に店舗の内装やロゴマーク、メニューのデザインを手掛けました。

自分が内装やメニューのデザイン等を手掛けた新店舗に、お客様が溢れる光景を見るのは楽しかったのですが、農家の長男だったので秋田で仕事をしたいと考えて、入社3年後に退職してフリーランスのデザイナーとして独立し、当座の仕事がある東京と取引先を開拓したい秋田を往復する生活を続けました。

- 秋田市に本拠を構える

秋田でやって行く目途がついたので、2006年5月にグラフィックデザイン、ウェブ、店舗や事務所の内外装等に関わるデザインや企画、運営等を手掛ける株式会社See Visionsを秋田市に設立しました。

グラフィックデザインでは動物園や美術館の告知ポスターや飲食店の看板、メニュー等のデザイン、ウェブはホテルやクリニックのホームページ等の制作を手掛けております。

秋田空港国内線ターミナルのレストランのリニューアルデザインや、本県初のプロスポーツチームとして誕生した秋田ノーザンハピネッツのロゴマークも制作しました。

- 南通亀の町狸小路のリノベーション

秋田市で暮らすようになって旭川西側の川反の飲み屋街が賑わっているのに反して、東側の亀の町地区が人通りも少なく空き店舗が多いことに気付きました。

地区の古老の話では昭和年代は、隣接する有楽町で映画を見ての帰り客や川反で飲んでの二次会向け寿司屋、近隣の住民向けの一杯飲み屋等が林立し賑わっていたのに、平成になってからは映画館、料亭、寿司屋等の閉店が続き、一杯飲み屋横丁の狸小路も空き店舗が多くなったので、暗くて怖い処になってしまったと嘆いておりました。

そこで誰もが集えてワイワイガヤガヤ酒を飲み、談笑できる安くて美味しい店を出せば人が集まるのではないかと考えて、飲食店の経営者に持ち掛けたところ断られたので、狸小路の空き店舗をリノベーションして2013年にスペイン風居酒屋「酒場カメバル」をオープンしました。

14年にはカメバルの向かいのマージャン店跡をリノベーションして、イタリア風居酒屋「サカナ・カメバール」(現在は閉店し他の業者に貸出中)をオープンし、18年にはパン屋「亀の町ベーカリー」を開店しました。

カメバル、カメバール2店の開店で狸小路が賑わうようになると他の飲食店も進出し、小路全体が明るくなり地域の住民からも喜ばれております。

- 「ヤマキウビル」のリノベーション

次に目を付けたのは同じ亀の町に所在する酒類卸売業を廃業して、空いていた3階建ての事務所ビルと2階建ての倉庫です。

最初に事務所ビルをリノベーションして1階を人が集まるカフェに、2階3階を賃貸事務所にするプランを事務所のオーナーに提案しましたが、けんもほろろに断られました。

そこでオーナーのご子息にお会いして、リノベーションして亀の町地区に賑わいを取り戻したいと訴えたところ理解して頂き、オーナーも頑張る若者と一緒にやろうと決断し、改修資金を賃借料で返済することを条件に、貸付して頂く等大変お世話になりました。

リノベーションした事務所ビルは15年10月に「ヤマキウビル」としてオープンしました。

ヤマキウビルの1階は「亀の町ストア」の店名の食料雑貨店を併設したカフェで、気軽に立ち寄れて飲食が楽しめるスポットとして、昼夜を通して老若男女で賑わっております。

依頼があれば結婚式の二次会や本日のように講演会等のイベント会場としても使用しております。

なお、販売品のなかには私の両親が栽培している「あきたこまち」もありますので、お帰りの際にはどうぞお買い求め下さい。私のささやかな親孝行と思っております。

また、「亀の町ストア」の開設を機に飲食販売部門を株式会社SPiraL

.Aを設立して分離し、当社の本社を3階に移設するとともに2階には税理士事務所等当社と関係の深い事業者に入居して頂きました。

5.「ヤマキウ南倉庫」のリノベーション

今年の6月には「ヤマキウビル」に隣接したビール等の酒類倉庫として使用していた2階建ての倉庫をリノベーションして「ヤマキウ南倉庫」としてオープンしました。

1階は中央のホールを囲むように小型スーパーや美容院、ネイルサロン、生花店、雑貨店等個性的な10店舗がテンナントとして入居しております。

ホールは屋根付きの公園をイメージして作っており、誰でも出入り出来るスペースで、大変お世話になったオーナーのお名前を頂いて「KAMENOCHO HALL

KO-EN」と名付けました。

「ヤマキウ南倉庫」のコンセプトは「SYNERGY=シナジー」で、様々なモノ、コト、ヒトが集まり交流し、集積・発信される拠点として、街を新たに創造する場です。

このためホールではトークイベント「DISCOVER CAMENOCHO」を定期開催する等、秋田の若い世代が集まる仕掛けを作り、参加した人達が秋田を元気にする仲間となる契機になればと思っております。

2階には秋田初の縫いぐるみの熊で有名なドイツのシュタイフ社や高級家具のアンテナショップが出店しました。

賃貸オフィスには当社と関連した設計事務所等6事業所が入居している他に、ワコーキングスペース(スペースを共有しながら独立して仕事を行う場)を設けており、テナント同士が語らってイノベーションが生まれることを期待しております。

この倉庫をリノベ―ションするに際しては、今まで使用していなかった秋田市の補助金を資金調達の一部として活用する予定でしたが、土壇場で不可となったのでオーナーに再度お願いして補助金分を借入しました。本当にオーナーにはお世話になったと感謝しております。

また、この補助金申請の段階で当社が立地する亀の町地域が「中心市街地商業集積地域」に新たにに指定され、空き店舗等への出店に際しては、出店費用が補助金の対象になったので、当社は補助金が受けられなかったものの地域のためには良かったと思っております。

- 終わりに

お蔭様で進出当初は空き店舗だらけだった狸小路も空き店舗がゼロになり、ヤマキウビル、倉庫のリノベーションで交流人口が増加したことで、亀の町の空き物件も減少しております。

そういう意味では亀の町エリアの価値は着実に上がってきております。

また、ヤマキウビルのオープン以降マスコミに取り上げられることも多くなったので、物件の持ち主や飲食店等を開業したい方からの相談も多くなって来ました。

私の強みは秋田で開業して10年余で築いた設計、工事、器材、食材販売業者等との幅広いネットワークとハードからソフト、建物の内装から箸袋まで提案出来るデザイン力です。

特に能力があって本気で起業を考えている方には、徹底したサポートを行いたいと考えておりますので、ぜひご相談下さい。

最近は県からの要請もあり「動き出す商店街プロジェクト」のプロデューサーとして県内を廻っておりますが、男鹿や美郷町では若い人を中心に空き事務者や空き店舗をリノベーションしたプロジェクトが動き出しております。

私の亀の町でのリノベーションが県民に理解され、現状を変えるために動き出す契機になることを祈念して講演を終わらせて頂きます。

(文責:秋田人変身力会議 事務局長 永井 健)

第66回変身力研究会報告/「地方創生―成果と課題」

6月13日に秋田ビューホテルで椎川忍氏(地域活性化センター理事長)を

講師にお迎えして、第66回変身力研究会「地方創生―成果と課題」をテーマに講演会を開催しました。

以下は椎川理事長の講演要旨です。

- はじめに

世の中には成功のバターンは無いと言われております。失敗のパターンは必ず有ります。これは経営学で言われていることです。他の地域で上手く行っているからそれを秋田でやっても絶対成功する訳はありません。

成功とは偶然の人の結び付きとか、資源の結び付きで起こることが多いです。

失敗のパターンはある程度あります。全く経営計画を立ててないとか、資金計画が出来てないとか、人の意見を聴かないとか、住民の意見を聴かずに箱物を作ったとかがあります。

ですから失敗しないように最低限のリスクをヘッジすることは出来ますが、こうやったら成功するとのパターンはないので、自分達で考えて徹底的に本気でやることです。ということで、本日は本気でやるということをテーマに話してみたいと思います。

- 成功するための法則

私が本気で取り組んで成功した事例がありますので話してみます。本気で続けて取り組まなければ成功しません

例えば鹿児島県鹿屋市串良町柳谷(やなだん)です。人口300人の集落ですが人口減を克服し、地域産業おこし、青少年の健全育成、ピンピンコロリも達成した地域ですが、私はそこに10年通っております。

年2回全国から60人位の塾生が来て4日間の塾を開催しておりますが、そこの講師として7期から直近の25期まで全て参加しております。

都合で欠席という選択肢もありますが、私は続けることを優先して全て出席しております。

山伏修業を6年やっております。毎年1週間、山に籠っての修行ですが、毎年感じることが違ってきますので続けております。5回修業すると先達になるから止める方もおりますし、1回で来なくなる方も沢山おります。

山伏とはどういうことかと考えながら、白露の装束で毎年5回位講演しておりますが、それは山伏として死ぬことだという考えに至りました。ということは死ぬまで修行だということです。

毎年同じ時期に修行してますが、私としては1回休めば山伏でないとの決意のもとに、本気で山伏修行を続けておりますが、今一番本気で取り組んでいるのは人材育成です。

- 人材育成

私のやっている人材育成は専門性を身に着けた人材の育成ではなく、横に人と地域を繋ぐ人材の育成です。我が国は太古の昔から縦社会で能力を発揮する人材を育ててきましたが、今求められているのは、地域で横に結びついて地域の困りごとを解決する等のイノベーションを起こす人達、そういう人材を育てたいと活動しております。

私は地方財政の専門家ですが、公正公平な地方交付税の配分等は誰でも出来ることだと思っておりますので、役所を退職後は私の経験を若い人に伝えて、横に人と地域を繋ぐ人材を育てたいと考えて本気で活動しております。

関東大震災後に内務大臣兼帝都復興院総裁や東京市長等を歴任した後藤新平の「金を残すは下策、仕事を残すは中策、人を残すは上策」との言葉がありますが、この言葉が私の人生観に繫がっております。

人生は終わりに近づくほど重要です。極端に言うと死ぬ日が一番大事です。死ぬ日に自分が幸せな人生だったと思える人が幸せな人です。40歳で社長になろうが、総理になろうが、死ぬ日に自分の人生は駄目だった思う方は不幸な人です。

- 私の自負できる仕事

私が本気で取り組み出来たと自負出来る仕事としては、30歳台に国産の救急ヘリを開発し、救急業務の定義規程に関する消防法の改正や国際消防救助隊を創設したことです。これらの業務を遂行するためにFEMA(米国緊急事態管理庁)に在外研究員として派遣されました。

40歳台では島根県に総務部長として出向し、県立大学の開設したことです。大学の開設では学長人事が最重要課題ですが、当時島根県に縁のある何人かの東京の有名大学の学長に声を掛けましにたが、成蹊大学の学長を務めていた現代中国史の宇野重明先生が、理想の大学を創ることが出来るならと応じてくれました。このため5億円の北東アジア研究基金を作りました。

自治大学校の校長の時に大学校の経営改革を行いました。当時の寺田秋田県知事から県庁の職員は大卒が多いので、大学院大学にしたら職員を研修に参加させますとの要望があったので、1年間の研修期間中に自治大学校と一橋大学及び政策大学院大学の修士課程を卒業するダブルスクール制にし、自治大学校を抜本的に改革しました。

次に定住自立圏構想の制度化と地域おこし協力隊の創設です。当時の福田首相、増田大臣から地方に定住する人を増やすために、定住自立圏構想を制度化してくれとの指示があったので制度化しましたが、制度化しただけで地方に人が増えるとの確信がなかったので、各方面の方から意見を聴き3年間の所得を補償するので、お試しに地方に移住する制度として「地域おこし協力隊」を創設しました。

民主党政権下ではあるものを活かす地域力創造を目的とした「緑の分権改革」を政策立案しました。安倍政権下でも地域経済循環創造事業として引き継がれております。

- 内発的発展と外発的発展

日本は鎖国、明治維新と第二次世界大戦の敗戦で非常に歪んだ国になった。明

治維新はすばらしいことだけど影は知らない。明治150年の影を見なければいけないのではないか。これから日本が成熟社会になって何処に向かっていくべきかと考えた時に、経済中心の欧米へのキャッチアップだけをやってきたからこんな国になったのではないでしょうか。

だから地方移住が進まないのではないでしょうか。地方創生の目標を達成出来ないから総合戦略を立て直すとか言ってますが、根本が違うのではないでしょうか。

政策やお金だけで人間は動きません。子供の教育だと思います。20年掛かっても一本化していた価値観を多様化して、それを受容する社会を作らなければ一極集中は直らないと思っております。

いくらお金を配っても、お金中心だから田舎に住んでもつまらない、農業をやってもつまらない、都会の会社に入って高いサラリーを貰って良い生活をしなさいと親は言ってきました。そう言って子供を都会に出してそういう価値観を子供に植え付けてきたのだから、それを直さない限り一極集中は是正出来ないと思っております。

ところがヨーロッパでは出来ています。農業はすばらしい仕事だよ、自然と共生してゆったりと子供を育て、都会であくせく働からなくても良いという考え方が浸透しているからです。

日本の社会では農村も地方も都会になろうとしています。皆な都会人になろうとした。これが価値観の一本化であり、明治維新の考え方、福沢諭吉が言う「脱亜入欧」の考え方なのです。そうしなければ欧米の植民地になっていたので、当時としてはやむを得ない考え方であった訳ですが,その反省が150年間出来なかったので、自分で植民地を造り戦争をして原爆を二つ落とされてペチャンコになってしまった。

そこからまたゼロから経済でキャッチアップしなければならない。凄く優秀で勤勉な国民だからキャッチアップし、世界第二の経済大国になりました。

しかし、その影とはなんだったのかを考える必要があると思っていましたが、内発的発展という考え方が日本では常に後ろに追いやられていました。

外発的発展つまり企業誘致やれば良い、住宅団地を造れば良い、政府の機関を誘致すれば良い、原発を造れば良いとやってきました。

自分達の地域に有ったものを先ずしっかり守って、そのうえで企業誘致が成功すれば万々歳ですが、本当に万々歳でしょうか。30年もすれば出ていくのではないでしょうか。

大規模店舗はどうでしたか。出店した時は良いけれども中心市街地をシャッター通りにして、売上が落ちたら出て行きます。再開発ビルが空っぽになることが世の中に沢山あります。

だから自分達の地域にあるものを先ず大切にして、その上で外発的な物を求めなければいけないのに、有る物を活かす地域力創造を忘れてしまいました。

外の力でなんとかなるよと、そんなことを目指して来た国ということになります。

- 地方創生への取組

平成26年に地方創生大臣になった石破さんに呼ばれたので、地方創生について意見具申しました。

今まで地域活性化をやらなかった政権はありませんでした。過疎、過密から始まって何十兆円もの資金を地方に投入しましたがこの状態ですので、何かが間違っていたと思いましたので、最大の間違いは人を育てなかったことだと申し上げました。

派手な事業にはお金を投入しますが、人材の育成には国も地方もお金を使わなかった。地方の首長さんに会ってお話しをすると人材育成に関心があるかどうかはすぐ解りますが、人材育成には20年掛かりますので、任期4年の首長に期待するのは無理かも知れませんが、一番重要なことですので注力してもらいたいと具申して「地方創生カレッジ」を創設してもらいました。

地方創生に関する講座を160ほど開設しており、全てeラーニングで学べますが、受講者が予想したより少ないです。勉強のツールを国が提供したのに受講者が少ないのは、受講する地方の側に問題があると思います。

私も5本ほど作っておりますが、地方創生の本当の意味を知りたければ、次の2本を見て頂けば理解できると思います。「行政に頼らないむらづくり・やねだん」と「あるものを生かす地域力創造」です。

20年前に地方創生に気付いて取り組んで成功している「やねだん」を見て頂ければ、全て解りますのでぜひご覧になって下さい。

- 地域活性化センターについて

地域活性化センターについて少しばかりお話しします。私は平成25年にセンターの常務理事になり、翌年に理事長になりましたが本気で人材育成に取組んだら職員が39名から5年で2.2倍の87名になりました。他では勉強出来ないことがセンターでは出来るということで、例えばNPO、民間企業、マスコミのインターン、政策研究大学院大学の夏期講習、自治大学校、市町村アカデミー等

での研修が受けられることから自治体からの派遣者が増えたからです。

現状、横にどんどん知識や人脈を広げていく人材を育てる場所がほとんど無いので、小さな自治体では無理なので共同でやりましょうと県の町村会等に呼び掛けております。

各県にも市町村職員の人材育成をセンターと一緒にやりましょうと呼びかけておりますが、県は全く乗ってきません。

今の県庁は中間管理機構になってしまって、現場に出て行くお金も時間もなくなっているので、現場の意見を聴いて政策を作っていくということが少なくなっているのではないでしょうか。

本気でやれば出来ることがいっぱいあります。センターは毎年5千万円の赤字を出していました。これでは15年位したら基金を食い潰して無くなってしまうと考えて、赤字ゼロを目指して本気で取組んだら地方創生の追い風もありましたが3千万円程度の黒字に転換しました。

- 地方創生の本質

地方創生の本質を解っていない人が多いということは、市町村・行政止まりになっているからです。一番大事な国民意識の改革が出来ていないからです。国はもっとそこに力を入れるべきだと考えております。

国は法律を作り交付金制度を作ったので、後は地方の責任としておりますが、もっと大事な国民意識の改革・教育の改革を国がしなければならないと思います。

教育の改革はグローバルな経済戦争に勝ち抜く人材を育てるだけではなく、地域守る人材をどう育てるかをもっとやらなければならないと思いますので、そういう意味ではピントがちょっとぼけていると思います。

だから自治体は国の政策を活用して、自分達がやらなければならないことをしっかり見据えて、本気になって考えて自分達でやれば良いのです。

地方創生の基本法は「まち・ひと・しごと創生法」ですが、ひとの育成には何をやったのかと考えて、平成26年からセンターで取組んでいるのです。

ひとの育成に取組まなかったからGDPが600兆円になろうとしているのに、人口が減少しているのは、人類の歴史上あり得なかったことです。食料の生産増、例えば江戸時代の新田開発や産業革命後には人口が増えたのに、5Gとか情報化

革命が言われているのに、このまま行けば2100年頃の日本の人口は江戸時代に

戻ってしまうと予想されております。

現状の出生率が続けば400年後には、日本民族は滅亡すると云われておりますが、日本は無くなりませんので外国人が経営することになるでしょう。だから移民の話が出てくるのです。

政府が移民政策では無いと言っていますが、人口が7千~8千万人になれば、労働力不足から移民無しでは現状の生活水準を維持するのが難しいと思われますから、そういう意味でもう少し単一民族で頑張りましょうという政策が、地方創生なのです。

このことを今の中学生が理解しなければ駄目でしょう。秋田県の市町村別の将来人口推計があると思いますが、それぞれの市町村の中学生がこのことを理解しないと日本民族は滅亡してしまいます。

30年後には日本の人口は1億人を割っておりますが、会場の皆さんでその頃生きている方は少ないと思いますが、30年後に苦しむのは今の中高生ですので、地方創生の戦略を立てる際は、中高生の意見を聴くべきだと思いますし、そういうことをやっている自治体もあります。

地方創生の戦略を審議する場が、従来通り地域の名士を集めたお墨付を与えるだけの会議であれば、実効性のある政策は出来ないと思います。何故なら県民の意識が変わらないからです。そういう事を私は地方創生が始まった26年からの言い続けております。このことは人間の生き方に関わっているからです。

高学歴、高所得になれば人口は減り続けるという現象は、世界中に起きていますが、フランスみたいに克服した国もあります。フランスやアメリカは移民の出生率が高いということも有りますが、それはそれで色々と問題を抱えていることも事実です。

地方創生の柱として生産人口・子育て世代の取り合いが起きています。政府

は出生率を上げるために、消費税の一部を子育て世代に配分し、出生率の低い東京から地方に移住して悠々と子育てしましょうとの政策を決定しました。

地方は出生率を上げると共に人口の社会増減をゼロにするかプラスにすることが出来る訳ですが、これが取り合いになっております。

地方創生は基盤が出来ていなければ出来ません。基盤とは自立する住民です。

本当の意味での住民協働が出来ていて、人材育成の仕組みが出来ている地域、若者の力を引き出し地域経済の循環構造が出来ている地域でなければ出来ないと考えています。

消費税増税でプレミアム商品券が計画されておりますが、地域経済の循環構造が出来ていなければ、地域で使われずにザルに水の如く中央に吸い取られるでしょう。

日本経済も同じような構造でした。輸出で外貨を獲得しその外貨で石油を輸入して電気を造っていましたが、原発の破綻や環境問題から太陽光発電が推奨され我が家でも設置しましたが、中央資本が設置するメガソーラーは地域経済には何も貢献しておりません。

ゼロ金利の時代ですからファンドを組成して、地域からお金を集めてメガソーラーを設置することが地域のためです。

- 社会減を克服した事例

社会減を克服した事例については「ひと・まち・しごと創生本部」や当センターでも研究し色々なことが解りましたので、紹介いたします。

創生本部では8団体選定しましたがその中で、余り有名でない市町村を例えば北海道のオホーツク海に面した西興部村(にしおこっべ村人口1,116名)ですが、持家奨励と子供の医療費無料化で人口はほぼ横ばいを維持しております。

同じ北海道のニセコ町は有名ですが、私も今年行きましたが外国人で賑わっており、日本語が通じない店もありましたので、お金が何処へ行っているかを

考えなければなりませんが、社会増にはなっております。

聞いたことのない村ですが、鳥取県の西粟倉村(1,477名)は、IT林業に取組み関西圏に近いこともあり、若者の移住で社会増になっています。

小さい自治体だから出来ているのでしょうとの意見もありますが、小さい処が出来なければ、大きい処が出来る訳がありません。細胞が元気に活動していないのに身体が元気になる訳がありません。

社会増を考えた時には当然のことですが、付加価値を生む所が近くになければなりません。その他に金融所得とか仕送り所得、年金所得がありますが、子育て世代は付加価値拠点が2時間圏内になければ生活出来ません。

何故こんなところが社会増なのかということが大事なのです。ベットタウンを造れば出来るでしょうと云いますが、出来てないところもあります。

それからバランス型と云って広島市とか岡山市とか全てがある所は色々と遣り様がありますが、遣り様が無いところが例えば北海道の鶴居村ですが、社会増になっていますので紹介します。

同村は冬に丹頂鶴が飛来しますのでその観察のために訪れる外国人が多く、そこで農家民泊をやっている女性の話として、ここで3カ月働かせてくれないかとの依頼もあるそうです。ちなみに日本人はほとんど来ないそうです。

島根県の海士町(あまちょう)ですが、引退したNTT職員だった山内前町長は議員になり町長になって本気でやりました。最初は自分の給与を3割カット、職員1割カットで頑張りましたが、住民が全然動かないので5割カットしたら、職員も私達も3割カットして下さいとの申し出があったので、そうしたところ

住民から「役場職員は細かいことで動かないで良いから、所得が増えるような、移住者が増えるような課題に注力して欲しい」と申出があったとのことです。役場の本気度が住民に伝わったという事でしょう。

海士町の隣にある知夫村(ちぶりむら人口600名)は、牛が2,500頭放牧されていますので稼ぎ口はあります。牛は生きたまま東京に運びます。隠岐牛と呼ばれているそうですが、島に屠殺場が無いので出雲に持って行って屠殺すると島根和牛と呼ばれるので、東京に直送し品川で賭殺していますが、松坂牛より高い値が付くそうです。

この牛の放牧は村の土建屋が公共事業の先行きに見切りをつけて「潮風ファーム」を立ち上げてやっております。

島根県では邑南町(おうなんちょう)も有名ですが、ここで特筆すべきことは全ての集落が社会増になっていることです。集落の人口分析をして目標設定する際に、住民が自分達の集落はどうしたら良いかを話し合って努力したからです。細胞が元気になれば身体も元気になります。

以上のように小さい町村が多いですが、小さいほど本気になり易いし、成果も出易いということでしょう。

残念ながら秋田県は一つもありませんが、藤里町がちょっといい線を行っている感じです。秋田市等の大きな都市で無く藤里で上手く行っている要因は「お金」でやっていないからだと思います。

小さな自治体はお金で勝負してはいけないんです。お金で勝負したら負けるに決まっているからです。お金じゃない自分達の土俵を構えてやるということです。その土俵が何なのかを突き詰めて考えて本気でやるということです。

以 上

第65回変身力研究会報告/「秋田を変身させるためにー人口減を考える」

3月20日に協働大町ビルで山崎宗雄氏(元秋田朝日放送シニアプロデューサー)をプレゼンテーターにお迎えして、フォーラム「秋田を変身させるためにー人口減を考える」を開催しました。

以下は山崎氏のプレゼンテーションの要旨です。

1.はじめに

40年間、秋田の政治、経済、文化を取材してきた者として、感じていることを私論として問題提起させてもらいます。

人口減少は秋田だけではなく全国的な難しい問題で、解決の糸口がなかなか見つからないですが、問題提起として3つのことをお話し致します。

一つ目は、人口減少を私達はリアルな数字で考えているのかということです。

二つ目は2040年代を考えても秋田県全体の人口減少率と秋田市の減少率は

かなり違いがありますので、秋田市が果して人口のダムになれるのかです。

三つ目は地方選挙での無投票当選と地方議会の役割についてです。

2.人口減少の意味

2年前に佐竹知事が当選直後の記者会見で、県民は人口減少を余り気にしていない、気にしているのはマスコミだけだとおっしゃいました。私は知事の発言としては問題があると思いますが、全面的に否定する気はありません。

と言いますのは、私達は日常の中で人口減少を真剣に論議しているとは思えないからです。それには様々な要因があると思いますが、私は二つのことを取り上げたいと思います。

一つは作家の吉行淳之介さんが「麻雀に負けない方法」で書いていたことです。麻雀で満貫を振込むと5千点棒と千点棒3本を払います。云わば点棒という記号が移動するだけですので、それでは痛みを感じじらい訳です。

しかし、千点10円の時代で煙草のハイライト1個が80円でしたから、満貫を振込むとハイライト1個分とリアルに考えることによって色々と見えてくる問題があるのではないかということです。

つまり毎年、今年も人口が1万人減りました、百万人を切りました、2040年には70万人を切りますと言ってるだけでは、麻雀に例えれば聴牌もしないで箱点に近い状況にあるのではないかと思います。1万人とは言っても麻雀と同じでリアルな数字で語っていない、人口が1万人減るということは、ハイライト1個分に相当するのは何かということです。

佐竹知事が就任以降10年間で秋田県の人口は10万人以上減りましたが、この数字は県内第二の都市である横手市の人口と略同じですから、横手市が無くなってしまったとリアルに考える必要があるのではないでしょうか。

秋田県の一人当たりの消費金額は120万円と推定されますから、人口が1万人減るということは、個人消費が年間100億円減るということで、かなりリアルな数字です。

この10年間で秋田県経済は多分1千5百億円以上の個人消費を失っている訳です。

年間100億円の個人消費が減少するということは、例えば零細な小売店、飲食店、工務店等を営む県民にとってどれ程大きな打撃になっているかということです。

秋田市の商業センサスによりますと秋田市の小売業の売上高は1兆5千億円、うち中小小売店が3千5百億円で1店舗当たりの平均売上高は1億2千万円ですので、年間100億円の個人消費額の減少は80軒分の売上が消えたということです。

事実この調査では秋田市の小売店は5年間で1割減っています。

人口が年間1万人減少するということは、小売りやサービス業の売上が年々100億円下がっていくということですから、吉行淳之助風に言うとハイライト1個分を振込みたくないと、考えるようになることが必要だと思います。

もう一つは秋田市の問題です。秋田市はここ数年こそ人口減少トレンドに入っていますが、秋田県は1950年台から人口減少が一途の中で、秋田市だけは人口が増加してきた歴史があります。

秋田市は国の出先機関、県庁、銀行・マスコミ等の本社が立地しており、そこの職員は人口の減少していない秋田市に住んでおりますので、人口減少問題を論じている県庁や銀行、マスコミ等の職員は、そのことをリアルに肌で感じていないのではないかということです。

新しいマンションが建っている、大型ショピングセンターの出店も計画されているので、人口減による売上減少は秋田市以外の地方で大きく影響しているのではないかと思います。

先日にかほ市で講演した時に市役所の方が、昨年の出生数が100人を切ってしまったが、小学校が3校あるので今後どうしたらよいかと嘆いておられました。

少子化は秋田市でも進行しておりますが、地方の深刻さは秋田市の比ではなく、若年層の減少がリアルに住民生活に影響を与えております。

取材で過疎地と呼ばれる鎌鼬美術館のある羽後町の田代、動画コンクールを開催している藤里町、アートプロジェクトの上小阿仁村八木沢に行きました。

特に上小阿仁村には日本で最後と思われる活版印刷の新聞社があったので、その取材で何回も足を運びましたが、その企画書を書き直す度に人口が減っていました。まるで高速道路を運転する軽自動車の油量計のように、どんどん目に見えて減ってました。最初に書いた2013年には2,700人でしたが、2015年には2,400人を切ってしまう等加速度的に減少していました。

五城目町も同じで2013年には1万人だった人口がその後の5年間で1割減っております。そこが秋田市に住んでいる人と秋田市以外に住んでいる人とでは、人口減に対する肌感覚の違いがあるのではないかと、全県を取材していて感じる訳です。

肌感覚でリアルに人口減を感じていない秋田市民が、人口減を余り気にしていないというのは、正に佐竹知事がおっしゃった通りだと思いますので、知事が話していた人口減をそれ程気にしていないのは、県民ではなくて秋田市民ではないかと考えております。

3.人口のダムとしての秋田市の課題

秋田市が人口のダムにならなければ、秋田県全体の人口減少を食い止めることは出来ないと考えております。

昭和5年の秋田県の人口は100万人でしたが、その時の秋田市の人口は5万人でした。その後昭和16年に土崎港町、新屋町他を編入し20年台には10万人に増加、29・30年には周辺13村を編入し30年代には20万人台、平成に入って30万人台となり、平成17年に河辺・雄和を編入して33万3千人のピークを迎えました。

合併に次ぐ合併でしたが、昭和5年から90年近くで秋田市の人口は6倍に増えましたが、秋田県の人口は昭和31年に135万人のピークを付けた後、一時的に持ち直した年もありましたが、昭和57年からは一貫して減少しており、昨年末には97万8千人とピーク時比37万人余(27%)の減少となっております。

秋田市の人口30万7千人に対して県の人口は97万8千人ですからその占める割合は31%と一極集中都市(プライメイトシティ)ということになります。

第二の都市の横手市の人口が9万人ですから第二の都市の3.4倍の人口を抱えておりますが、これは先ほど言いましたように国の出先機関、県庁、金融機関及びマスコミ等の本社機能さらには鉄道、港湾、空港と交通インフラも整っていますから当然の事だと考えます。

だから私論ですが秋田市民は秋田市も人口減少トレンドに入っているにも関わらず、人口減少への危機感が薄いのではないかと思っております。2040年には23万5千人になると推計されておりますが、秋田県全体の人口減少を喰い止めるためには、プライメイトシティである秋田市の人口減少をどう食い止めるかに掛かっていると思います。

秋田市に求められるのは、戦略的拠点都市として県内の地方から県外に流失する人をも秋田市で食い止めるための人口のダム機能です。

そのためには何が必要かということですが、先日の新聞に秋田大学・県立大学と県で構成する「県大学振興・若者雇用創出推進会議」が申請した「地方大学・地域産業創生交付金」活用計画が不採択となったので、2019年度に修正して再申請すると報じられておりました。

不採択の理由としては、育成した学生が県内就職する流れが具体化されていないとの指摘があったとのことでした。

この交付金は東京一極集中を是正するために、地方での産学官連携を支援することを目的に設けられたものですが、課題は産業の芽となる研究開発機能を国の補助を得ながらどのように創出し、地方で学び地方で働くという人材の循環をどう創っていくかということだと思います。

それを担えるのは大学が集中している秋田市に限られるのではないかと思います。秋田県の人口分布のなかで20歳~24歳のゾーンは秋田市以外の地方では極端に減っておりますが、秋田市はそれ程減っておりません。

これは地方からの若い世代の人口流失を、秋田市がある程度食い止めるダム機能を果しているからではないかと考えております。私はここが最も大事なことだと思っております。

次に地方から東京に出て行って高度成長を支えた人達が、2025年以降は全て後期高齢者となり、大規模団地が全部高齢化するといった阿鼻叫喚の事態が予想されます。

このため秋田の若い介護人材が東京に吸い上げられる危機が迫っているように思います。働く側からすれば給与等の労働条件が良ければ、当然のように東京に就職すると思うからです。

そのような事態になれば秋田も同じように高齢者が増える訳ですから、介護人材が不足して、秋田の高齢者にとっても阿鼻叫喚の事態となります。

このような事態を避けるためには発想の転換で、都会の元気な高齢者を地方に移住させる、いわゆるCCRC(継続的なケア付きの高齢者共同体)構想を推進することが大事だと思います。

地方には高齢者を迎えて雇用が創出されますが、一方では移住した高齢者が介護保険を利用するようになれば、介護財政を圧迫するのではないかとの意見もあります。

しかし、厚労省では高齢者100人の移住で年間1億8千万円以上の消費を見込んでおり、特養に入るのは100名のうち3名程度と試算しておりますので、介護財政の圧迫もCCRC構想で引き起されることは無いと考えております。

4.被選挙権の危機

筑紫哲也さんが2001年に「政治参加する七つの方法」という新書を出版しておりますが、その中で元秋田美術短大学長であった石川好さんがマスコミは選挙に行こう、棄権はダメだと言いますが、選挙に出ようとは言わないと書いています。

選挙に新人が出ないので無投票の当選が増えている。これが政治の固定化を招き、有権者の諦め・諦観に繫がっていると考えます。これが被選挙権の危機だと思いますので、そこで何が問題なのかをお話しします。

日本創生会議が2014年に発表した消滅可能性都市は衝撃でしたね。そこで消滅可能性が高い上位100市町村のうち52市町村の直近の首町選挙が、無投票であることが解りました。

つまり地方の衰退は民主主義の基本である選挙にも影響を及ぼしているということです。しかも52市町村のうち半数の26市町村が2回連続無投票であることも解りました。選挙で民意を問う経験をしていない首長が多いということで、ここが消滅の可能性が高い自治体ということです。

秋田県でも前々回知事選を無投票にしてしまった。良く言うのですが「争いは避けるべきだ」と、手腕に定評のある現職を推薦して何が悪いのかという意見があるのですが、皮肉にも再選された記事の横に、県内の地価15年連続下落との記事もありました。

増田寛也さんの評価は毀誉褒貶色々あると思いますが、増田さんは「消滅可能性の高い都市で無投票が多いのは自治力の低下を示しており、リーダーを選ぶ時には複数の候補が大きな方向性を示してお互いに競い合わなければ、地域の活力の芽が出て来ない、無投票が近づけば危機が他人事になる。無力化だと地域の沈滞を招いて、その地域がより消滅に近づく」とおっしゃっております。

この後、増田さんは東京都知事選に出て小池さんと争って負けた訳ですが、ここでおっしゃっていることは、間違いないことだと思います。

4月7日に県議選がありますが、前回は14選挙区のうち5選挙区が無投票でしたが、今回は8選挙区で無投票の可能性がありますので、ここでは被選挙権が使われていないことになります。

前回の統一地方選での有権者の声として「社会保障を充実させる実行力のある候補とか雇用の場の創出を期待している」等が新聞に掲載されておりましたが、有権者に執行機関である行政と議決機関である議会・議員の役割に誤解があるように感じました。

議員の選挙で「秋田を元気にします、雇用を増やすます」とかスーパーの安売りチラシのような公約を並べる候補もいますが、結果として何も出来なかったということは、議会と執行部の役割を間違って認識しているので、そのようなことを引き起こしているのではないかと思いますし、民主主義が未熟であることを感じざるを得ません。

地方議会の役割としては、予算の監視と条例の立案という政策がありますが、県議会での条例の議員提案は2010年以降7件しかなく、それも日本酒で乾杯条例のような提案でしたし、予算案の修正及び否決はゼロでした。

仙台市の人口は108万人で市議会の議員定数は55人でうち人口が30万人の青葉区の議員定数は13人です。

秋田県と仙台市の人口は略100万人としてその議員数は仙台市55人に対して秋田県の地方議員数は479名と略8倍ですし、秋田市と仙台市青葉区の人口は略30万人ですが、その市議会議員数は青葉区13人に対して秋田市は39人(4月以降は36名)となっております。

もちろん地方自治は最大限重視されなければならないと思いますし、どんなに人口が少なくてもそこに議員は必要ですが、これだけ人口が減少して来ているのですから、仙台市の議員数と秋田県の地方議員数を比較すると、議員1人当たりの人口数をそろそろ考えてもいいのではないかと思います。

現状の秋田市議の年収はおよそ980万円、これに政務調査費及び視察旅費を足すと1千万円を超えます。秋田市の当初予算は2,370億円ですがこれをチェックする市議会議員に総額およそ4億円支払っております。

議会というのは一つの町を動かしてゆくうえで必要なコストだと私は思っておりますので、議員の皆さんにはコストに見合った活動をして頂きたいと願っております。

そのような議員活動行うことで秋田市が踏ん張り、秋田市が人口のダムととなることで秋田県全体の人口減少に対して、一つの歯止めにはなるのではないかと考えております。

(文責:秋田人変身力会議 事務局長 永井 健)

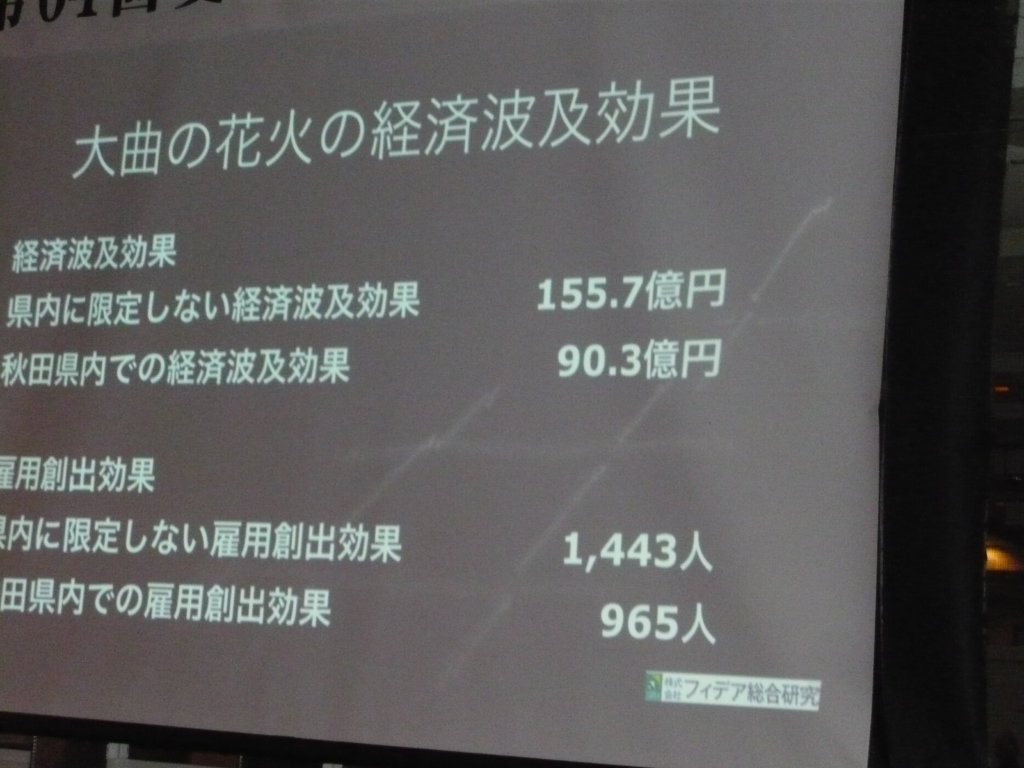

第64回変身力研究会報告/大曲の花火は、なぜ 世界一といわれるのか?

2月20日に秋田ビューホテルで小西亨一郎氏(花火研究家)を講師にお迎えして、

「大曲の花火はなぜ世界一といわれるのか?~その理由と経済効果、そして将来性~」をテーマに第64回変身力研究会を開催しました。

従来は講演を録音し文章化しておりましたが、今回は会場側の手違いから録音出来なかったので、

2月22日の魁紙に掲載された記事をそのまま引用して、報告に替えますことをお許し下さい。

秋田人変身力会議の研究会が20日、秋田市の秋田ビューホテルで開かれた。

カネトク卸総合センター(大仙市)の小西亨一郎社長(58)が講演。

全国花火競技大会(大曲の花火)の特色や経済効果などを解説し、

地域資源としての重要性を指摘した。

小西社長は酒類の卸売業を経営する傍ら、大曲の花火や全国各地の大会の魅力や歴史を研究している。

講演では「大曲の花火は昼花火や創造花火など総合的に楽しめる。出場する花火師の技術も極めて高い」と、他の大会との違いを紹介した。

シンクタンクが試算した155億円の経済波及効果や、毎年70万人超の来場者数(主催者発表)を示し

「宿泊施設や飲食店、会場設営の工事業者など幅広い分野に恩恵があるイベントだ」と話した。

近年は夏以外にも大会を行ったり、花火伝統文化継承資料館「はなび・アム」が開館したりと新たな取り組みが進んだとし、

「今後、ますます花火の街としての特色が出てほしい」と期待した。

研究会は、同会議が2008年から年6回程度開いており64回目。

企業経営者などの会員ら約50人が参加した。

(村田悠輔)

第63回変身力研究会報告/秋田県におけるクルーズ振興の取組について

11月9日に協働大町ビルで白井正興氏(秋田県建設部港湾技監)を講師にお迎えして、「秋田県におけるクルーズ振興の取組について」をテーマに第63回変身力研究会を開催しました。以下は講演の要旨です。

- はじめに

私はご紹介にありましたように国土交通省に入省後、本省及び関東、九州、四国、フィリピンに勤務しておりましたので、東京以北勤務は初めてで、秋田での勤務は1年半になりました。

荒谷会長のご挨拶にありましたように、秋田への観光客数は東北でも最下位ですが、そういう意味では伸び代があると思ってますし、クルーズ船寄港についても伸び代があると考えております。

観光では宿泊の経済効果が大きいですが、クルーズは朝着いて夕方に出航しますので、宿泊には結び付きませんが、大型船になると3千人以上が乗船しておりますので、日中に観光して頂き、より多く県内で消費してもらうためにはどうしたら良いかを、県民の皆様と一緒に考えてたいと思っております。

本日は「クルーズの潮流」「秋田に来ているクルーズ船」「クルーズ船誘致への取組み」「クルーズ列車への取組み」「秋田港の将来計画」の順でお話し致します。

- クルーズの潮流

クルーズ旅行の感覚は、一昔前にはクイーンエリザベスやタイタニック等の豪華船に乗ってのお金持ちの優雅な船旅というイメージでしたが、最近は安い価格帯では長距離移動・宿泊・食事代込みで一泊2万円代もあるので、お得な旅行という感じではないでしょうか。

最近秋田港に寄港したMSスプレンディダは、テレビショッピングのジャパネットたかたが販売しており、庶民でも手が届く手頃な価格帯ということでしょう。

このため我が国に寄港するクルーズ船も一泊5万円以上の高価格帯船の割合が11%と低下しているのに対して、1泊25千円以上の中価格帯が44%、1泊1万円前後の低価格帯が45%と上昇してきております。

世界のクルーズ人口は年々増加しており、2009年の17.8百万人に対して2017年は26.7百万と8年間で1.5倍となっております。増加の要因は経済成長が著しい中国人の利用が急増していることです。

クルーズ人口の増勢を背景にクルーズ船の建造も増加しており、2016年以降9万トン以上の大型船が7~9艘就航しております。秋田港への寄港の問合せがある16万トン級の大型船の建造費は1千億円超で乗客定員は井川町程度の4千5百人です。

我が国最大のクルーズ船は飛鳥Ⅱで5万トン、定員872名ですので最近の外国籍のクルーズ船がいかに大型化しているかが解ります。

クルーズ人口の地域別構成比は、カリブ海クルーズが盛んな北米が49%、地中海クルーズの欧州が24%ですが、アジアは15%に止まっております。

アジアのクルーズ人口は中国59%、台湾9%、香港6%と中国系が大半を占めており、日本は僅か7%と少ないです。中国人クルーズ客は年平均76%伸びていますが、そのほとんどがアジアクルーズで、その中でも約5日間の日本、韓国向けのクルーズが大半です。

2百万人を突破した中国人クルーズ客の平均年齢は45歳、約5日間のアジアクルーズが中心ですが、日本人は57歳で約6~7日間の地中海等海外クルーズが大半です。

2017年のアジアの港湾へのクルーズ船の国別寄港回数は6,793回でうち35%は日本ですが、上位5港は博多、長崎、那覇、横浜、石垣と発着が多い横浜を除くと九州、沖縄の4港です。

これは上海発着で5日間の買い物、南国リゾートクルーズの日程を考慮すると九州、沖縄が限度で、日本海の主要港に寄港して秋田まで来るには10日程度を要するからです。このため秋田港に寄港するクルーズ船には中国人の乗客は少ないです。

しかし九州、沖縄では飽き足りない中国人が、日本海側の文化体験を目的に、人気の高い北海道訪問を兼ねて秋田に上陸することを期待しておりますし、秋田の魅力を発信し続けたいと考えております。

また、観光大国のフランスへの一番多い観光客は隣国のイギリスということですので、そういう意味でも中国、韓国、国交正常化後の北朝鮮、ロシア等の隣国からの来訪を働き掛けたいと考えております。

- 秋田に来ているクルーズ船

秋田港への寄港回数は、2017年内航クルーズ船9艘、外航船9艘の計18艘、18年は内航11艘、外航7艘の計18艘、19年は内航11艘、外航16艘の計27艘が見込まれる等年々増加しております。

また、ダイヤモンドプリンセス(11万トン)、MSCスプレンディダ(13万トン)等の大型船も今年寄港しており、19年はクイーンエリザベス(9万トン)等の有名船も寄港予定です。

なお寄港時には歓迎イベントとして、なまはげ太鼓、小町娘、秋田犬、竿灯、秋田民謡の踊りを披露するとともに、きりたんぽの振る舞いや着物の試着等も行っています。

見送りイベントとしては、市民吹奏楽団による演奏、踊りや岸壁からの旗やサイリウムを振ってのお見送りを行っています。

また、初寄港船の出航時には大曲の花火を打ち上げて見送りしています。

- クルーズ船誘致への取り組み

クルーズ船寄港への誘致活動をご紹介します。昨年から開催しているクルーズ船会社、旅行会社、船舶代理店等を対象とした説明会を9月に東京で開催しました。本県からは県及び秋田、男鹿、能代の寄港3市の他、大館市等の内陸4市、JR等の民間企業が参加し、19社30名の業界関係者にクルーズへの取組み、オプショナルツアー商品等を説明しました。

東京で開催するとそれなりの方が集まってくれるので、引き続き内容を充実して開催したいと考えております。

10月には上記クルーズ船会社等を対象に2泊3日のファムツアー(旅行業者等を対象とした現地視察)を実施しました。初日は寄港地の秋田市内を案内し、2日目は大曲の花火秋の章をメインに県南を案内しました。

寄港後のオプショナルツアーとしては、男鹿のなまはげ館、角館の武家屋敷が定番でしたが、増田の内蔵や大曲の花火等を紹介することで、秋田の観光資源の豊さを知って欲しかったからです。

参加者は観光資源の他に昼食を取るレストランやその収容人員、外国語対応、バスの駐車場の有無等もしっかりチェックしておりました。

また、海外クルーズ船3社の寄港地を決定するキーパーソンをお招きして、知事等がトップセールスを行うとともに、観光地等をPRすることで県内3港への寄港を働き掛けました。

海外での誘致活動として、3月にクルーズ船の本社が多く所在するアメリカ・フロリダ州マイアミで開催された世界最大のクルーズ見本市や5月に中

国大連で開催された中日観光大連ハイレベルフォーラム及び北前船寄港地フォーラムに参加しました。両国では秋田犬が注目を集めました。

クルーズは秋田だけでは成り立ちませんので、競合関係にない周遊ルートの位置関係にある小樽、富山・伏木、金沢、舞鶴、境港と環日本海クルーズ

推進協議会を設立しており、誘致及び情報交換の場として全国クルーズ活性化会議、東北クルーズ振興連携会議にも参加しています。

- クルーズ列車の取り組み

今までお話ししましたように、秋田港へのクルーズ船の寄港回数は年々増加しており、さらに3千人超が乗船する13万トン超の大型船の寄港打診がありましたが、平成28年まではふ頭からの二次交通手段は、バスとタクシーのみでその駐車場も不足していました。

また、大型観光バスも全国最小の140台程度と少ないことから、秋田市内・県内各地への誘客拡大等の円滑な移動手段の確保が課題となっておりましたので、29年3月に「あきたクルーズ振興協議会」を設立し、「クルーズ列車ワーキンググループ」を立ち上げました。

ワーキンググループでは土崎駅からふ頭まで敷設している貨物線に、旅客列車を運行するための施策を検討し、短期間の討議で竿灯期間中(8/3~8/6の4日間)にクルーズ列車をトライアル運行することを県、市、JRの三者間で決定しました。

旅客列車を運行するためには国の許可が必要ですが、JRのご尽力もあって短期間で取得出来たことには感謝申し上げます。

竿灯期間4日間にクルーズ船が4艘寄港しましたが、その間トライアル運行を実施しました。ふ頭から約600mの秋田港駅にスロープ2カ所の乗降設備を設置し、秋田駅まで15分の距離を4両編成(着座+立座=400名)の秋田クルーズ号が乗船客数に応じて1~2往復しました。運賃は大人200円、子供100円で運行期間中417名が利用しました。

クルーズ船号の運行効果としては、バス移動では30分を要する秋田駅までの移動時間を15分短縮出来ること、秋田駅からJRを利用して県南、県北等の県内周遊等の選択肢が広がることが期待出来ることです。

利用者からは列車は時間が正確だから出航時刻に遅れる心配がない、貨物駅を観光客向けに使用するアイディアやクルーズ客用との特別感も良いとの評価を頂きました。

また、業界からの評価も高くクルーズ・オブ・ザ・イヤー2017と平成30年度第91回日本港湾協会企画賞を受賞しました。

今年度は国の交付金等を活用して22万トンまで受入可能な係留施設の整備、大型バス駐車場の増設、秋田港駅プラットホーム及び待合室の新設を実施しました。

クルーズ列車を活用した県内周遊の様々なコースとしては、新幹線で行く角館、リゾートしらかみで行く十二湖観光等が販売されており、クルーズ船寄港により観光客が増加しております。

- 秋田港の将来計画

秋田港の将来計画を今年7月に改定しました。秋田港に寄港するクルーズ船は月2回寄港するセメント運搬船と中島ふ頭を共用しておりますが、現状、海上保安庁の巡視船が使用している場所を埋め立てて、ポートセリオンの前にクルーズ船専用岸壁を新設することにしました。

セリオンの前に寄港することで見栄えも良く、秋田港駅に近くなること、竿灯開催時には2艘以上の寄港希望がありますので中島ふ頭も利用することで、2艘同時に着岸が可能になるからです。

なるべく早く着工し、背後の道路の付け替えや駐車場の増設等も行いたいと考えております。

現状のクルーズ船の受入体制は、行政が主体で民間に業務発注しておりますが、これではクルーズ船寄港の経済効果も限定的なので、今後は昨年3月に民間24団体、行政21団体が会員である「あきたクルーズ振興協議会」に受入業務を移行することで、クルーズ客及び経済界の満足度向上を図って行きたいと考えております。

ポートセールス、アクセス・ターミナルの整備等は行政の仕事ですが、乗客にモノ、体験、感動を売ることで乗客を満足させ、儲ける仕組みを作ることは民間の仕事ですし、地域の方々にもクルーズ船の見学、乗客とのふれあいを通じての観光案内や語学体験で相応の満足を得て頂きたいと思っております。

新たな取り組みとしては、出港時に大曲の花火を県のサービスとして5分間で百万~2百万程度掛けて打ち上げておりますが、今後はこの花火を船会社が買って打ち上げるようセールスしたいと考えております。

先ほどお話ししましたが、九州、沖縄には年間2百万人のクルーズ客が来ておりますが、この方々に「あきたこまち」をお土産として販売が出来ないか検討しております。

中国東北部で作付けした「あきたこまち」が北京、天津等の大都市で販売されていることから、中国では「あきたこまち」はブランド米として浸透しておりますが、同国に直接輸出するには種々のハードルがあるため現状難しいため、

九州、沖縄を巡るクルーズ客のお土産用として販売したいと考えております。

県民が気軽にクルーズに親しんでもらうために、先ずは秋田港から苫小牧、新潟、敦賀に出航しているフェリーでの船旅を利用するよう船主である新日本フェリーと相談したいと考えております。

また、パスポートの取得率が低い県民がクルーズでの国外旅行を楽しんでもらうために、セリオン3階にクルーズPRコーナーを設置しました。

さらに、内航クルーズ船の乗客はほとんど首都圏の方ですので、秋田に興味を持ってもらい秋田に住んでもらいたいと考えて、11月2日にMSCスブレンディグが寄港した際に、移住相談コーナーを設置しましたが、結果的には相談は1件も無く素通りされてしまいました。

ジャパネットが募集したツアーでしたので、乗客は情報感度が高いと思いますので、次回は「秋田に住んでみませんか!」とか「古民家が安い!」とかのキャチフレージを掲示して、興味を持ってもらい相談に繫がるようなコーナーにして、移住に結び付けたいと考えております。

(文責:秋田人変身力会議 事務局長 永井 健)